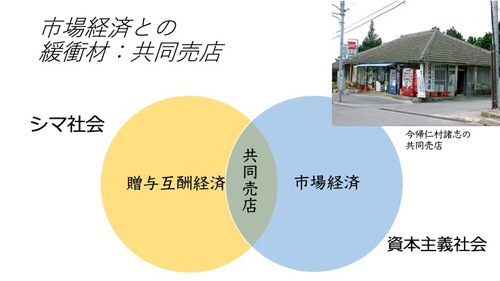

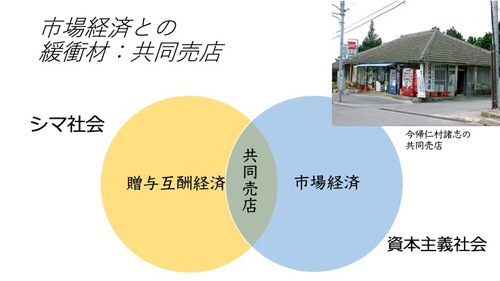

共同売店というのはシマが出資して運営する店のことです。

シマというのは、沖縄の平民の集落をいいます。

近代以前のシマは土地を共有管理し、

珊瑚礁に囲われた内海のイノーを海の畑として

豊かな漁獲を得ていました。

私的所有という概念が未成熟な社会であり、

シマ自体が世界であるというミクロコスモスを形成していました。

共同売店は、買い物だけではなく、

シマの人々のコモンとしての憩いの場となっています。

「共同売店ファンクラブ」のホームページによると、

共同売店とは、明治末期の沖縄で誕生し、

共同購入を中心に様々な事業を行なってきた独特の相互扶助組織です。

というとちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、もう少し分かりやすくいうと、「ムラのみんなで作って、みんなで運営しているお店」です。

「ムラ」と言っても現在の市町村の「村」ではなく、徒歩圏内の、顔の見える範囲である「集落」(字、小字、班)ごとに設立されており、全戸(または一部)が共同で出資し運営を行ないます。全員が出資者であり利用者でもある点は、現在の農協や生協など協同組合と同じ仕組みですが、それよりも古く、明治の終わりから100年以上続く独自の歴史を歩んできました。

共同売店ファンクラブ Kyodo-baiten Fanclub 2025

共同売店は近代に沖縄島の山原と呼ばれる国頭郡のシマ社会を中心に形成されます。

シマ社会になぜコモンとしての店舗が出来上がったのでしょうか。

その謎を解く鍵の一つに、

シマの人々がすべての用をシマで足す傾向にあったことが挙げられます。

沖縄では1960年代に水田が急速に消滅し、

食糧の自給自足体制が崩れていきます。

自給自足が崩れ、貨幣経済に巻き込まれていくにも関わらず、

シマの人たちは共同売店で用を足そうとするのです。

エッセイストの関広延氏は

「その部落に住む人たちが、部落外に出てゆくことが少いのは驚くほどだ」

という事実を観察しています。

この文章の初出は1973年です。

その時代でもシマの人々は「すべての用を部落の内で足してしまう」のです。

沖縄の部落は、すでにはやくから同胞すべての生を支えてきた根拠を失っている。しかもその部落に住む人たちが、部落外に出てゆくことが少いのは驚くほどだ。

もちろん、いま部落に多いのは老人たちである。この人たちこそ、文字どおり自給自足に近い部落の姿を眼のあたりに知っている人たちであるが。この人たちは、ほんとに部落を出ない。現在、部落で自給できる生活の資は、まことに微々たるものであるけれども、食料や日用品の仕入れなどに他処に赴くことは〝スーパー〟となった街屋小(マチヤグヮー)(あるいは、共同売店)にまかせ切って、自分たちはすべての用を部落の内で足してしまう。

関広延『誰も書かなかった沖縄』1976=1985年、講談社文庫

マチヤグヮーは地域の雑貨店で、

『沖縄大百科事典』によると、

消費者とのあいだに密接なひいき関係を持っており、

日常生活に不可欠な存在であるとされるものです。

マチヤグヮー 住宅地に隣接し、日常の生活に必要な商品を販売している小規模な家族経営の雑貨店(コンビニエンス・ストア)。主として食料品、日用雑貨に加えて、煙草・酒類・塩などの専売品、野菜、果実などの青果物など、生鮮食料品以外はすべて取り扱っているところに特徴があり、ミニ・スーパーとしての役割を担っている。消費者とのあいだに密接な愛顧関係をもっており、日常生活に不可欠な存在である。

清村英夫「マチヤグヮー」『沖縄大百科事典』1983年、沖縄タイムス社

写真は栗原滋氏撮影による1986年の勝連町津堅島のマチヤグヮーです。

マチヤグヮーは共同売店とともに、地域コミュニティと密接に結びつくコモンでした。

マチヤグヮーと共同売店との違いは、

家族経営であるのかシマ・コミュニティの運営によるものかという違いだけで、

地域コミュニティの

コモンとしての機能を果たしていたところは

同じだといえるでしょう。

絵は金城明一氏による《備瀬のマチヤ》で、1990年5月に描かれたものです。

この小さなお店の中に、

多くの人の人生や宇宙のすべてが詰まっているのだといえるでしょう。

マチヤグヮーや共同売店は、

シマが世界であり宇宙であるという、半ば閉ざされたシマ人の感性が、

創り上げたシステムだといえるでしょう。

この半ば閉ざされた経済システムは、

過疎化などによりシマ社会の紐帯がゆるむ中で、

厳しい経営を迫られています。

しかし逆の見方をすると、

この半ば閉ざされたシステムこそが、

ポスト資本主義のモデルになるのだともいえます。

資本主義は

自給自足的なコミュニティを破壊することによって

成長を遂げてきました。

しかし破壊すべきコミュニティを失ったとき、

資本主義はまるでブレーキの効かない車のように、

暴走を始めてしまいます。

果てることのない戦争、そして生態系の破壊は、

資本主義の暴走を物語るものだといえるでしょう。

しかし資本主義はマーケットの拡大を自己目的化しますので、

半ば閉ざされたマーケットが出現すると、

大きくブレーキがかかることになります。

資本主義が暴走を始めた現代の世界において、

半ば閉ざされた経済システムである共同売店やマチヤグヮーは、

ポスト資本主義を見据えた

新たな経済活動のモデルになる力を秘めているのだといえます。

現在の経済学に、

生態系の持つ価値、

文化を創造する価値、

生と死の神秘に対する価値、

などを加算すると、

グローバルな資本主義よりも

共同売店やマチヤグヮーの方がコストパフォーマンスに優れているのは明らかです。

このような経済学を樹立することにより、

共同売店やマチヤグヮーとともに、

シマ社会も存続する基盤を固めるのだといえるでしょう。

次回はシマ社会を理解するために、

シマ社会における「タビ」と漢字の「旅」との違いを考えてみたいと思います。

共同売店ファンクラブ Kyodo-baiten Fanclub 2025