マティアス・グリューネヴァルト(1470/75-1528)は、デューラーやクラナハとともに、ドイツ・ルネサンス3大巨匠の一人に数えられている画家だ。

グリューネヴァルトは《イーゼンハイム祭壇画》の中で、イエスの磔刑の姿を描いた。それは鑑賞者にリアルな痛みを感じさせる絵だった。

《イーゼンハイム祭壇画》は3面からなる。「磔刑」はその第1面の中央パネルに描かれていた。

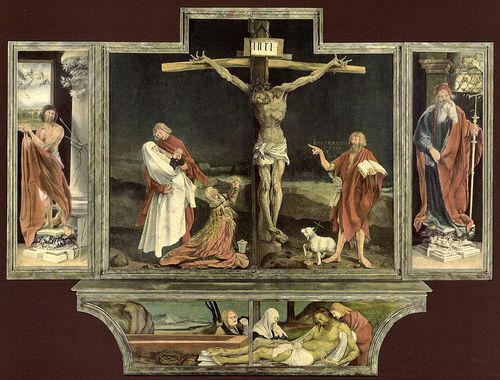

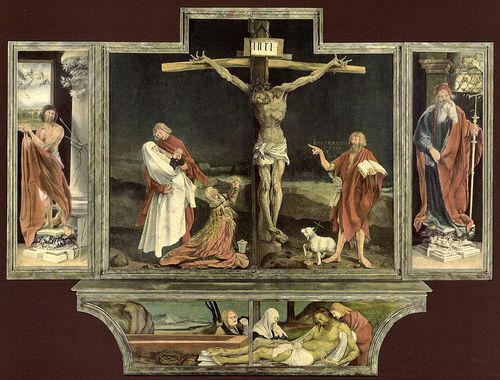

マティアス・グリューネヴァルト作《イーゼンハイム祭壇画》第1面(1511-15年頃)ウンターリンデン美術館

「磔刑」

この絵はデューラーの《騎士と死と悪魔》《メランコリアⅠ》と同様に、ルターによる宗教改革(1517年)を準備した絵だといえるだろう。

第1面は、祭壇画の扉絵だった。つまり、表に出ている部分だった。

イエスの痛ましい姿は、人間たちの罪の重さを物語るものだった。鑑賞者が日常的に見ることのできるのは、イエスの痛ましい姿だった。このイエスの姿が、礼拝の日曜日には扉が開き、第2面の晴れやかな絵に変わる。

第1面では、イエスの痛ましい姿にシンクロし、第2面ではイエスの輝かしい復活をみることになる。この落差が鑑賞者に義憤を湧き立たせる。その義憤が、社会変革を求めるエネルギーに転化されていくのだ。

《イーゼンハイム祭壇画》は二重の観音開きの構造をしていた。ご本尊は聖アントニウスの彫像で、この彫像の祭壇として描かれたものだった。「磔刑」の絵は、扉を閉めた状態の第1面に描かれたものだった。

日曜日には祭壇画の第2面が開帳された。

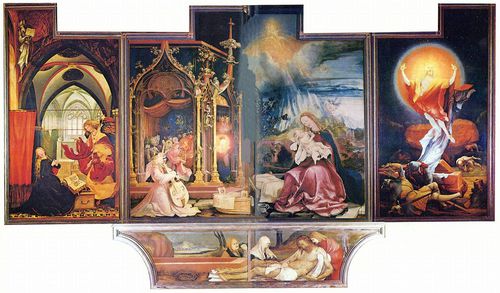

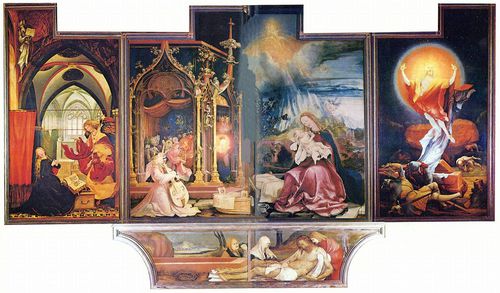

第2面は、「受胎告知」、「天使の奏楽」、「キリストの降誕」、「キリストの復活」から成っていた。

《イーゼンハイム祭壇画》第2面

「キリストの復活」では、傷だらけだったイエスが、輝く球体を背景にして、死からの復活を遂げる。傷だらけのイエスは、日曜日ごとに復活を遂げるのだ。

「キリストの復活」

中央パネル左側の「天使の奏楽」は、「キリストの降誕」を喜ぶものだ。天使たちに混じって、奇妙な姿をしたものも奏楽に参加している。全身が羽毛で覆われているのだ。

この羽毛に覆われた奇妙な演奏者は、キリスト教的な存在ではなく、おそらく森の精霊なのだろう。グリューネバルトの感受性の中には、ドイツの森の精霊たちがまだ息づいていたのだろう。中世ドイツ社会は、深い森に包まれていた。

第2面の扉をさらに開くと、第3面のご本尊が現れる。この画面は、聖アントニウスの祭日のみに公開された。

《イーゼンハイム祭壇画》第3面

第3面の右翼のパネルは「聖アントニウスの誘惑」である。

哲学者のミシェル・フーコーによると、この奇怪な怪物たちは、「人間のかくされた自然本性の姿」だった。

文芸復興期になると、動物性との関連が転倒して、動物は解き放たれ、伝承と道徳訓の世界から逃げだしてそれ固有の幻想性を手に入れる。こうして、驚くべき転倒によって今や動物のほうが、人間の動静をうかがい、彼を捕えて彼本来の真理を知らせようとするのである。錯乱した想像力から生れた奇怪な動物が、人間のかくされた自然本性の姿となった。……たとえばそれは、……グリューネヴァルトの『聖アントワーヌの誘惑』(イーゼンハイム祭壇画の一部)にあらわれる筋ばった手の猛禽類である。

(ミシェル・フーコー(田村俶訳)『狂気の歴史』)

中世的価値観が解体していくルネサンス期には、人間の本性は動物的なものに変化していく。 第1面の「磔刑」では、イエスの身体に痛ましい傷口が刻まれている。それは第3面で、聖アントニウスに襲いかかる動物たちによって刻み込まれた傷口だといえるだろう。

イエスを傷つけたものたちの正体が、年に一度の聖アントニウスの祭日のときに、明かされるのである。