フランスの詩人・演劇人であったアントナン・アルトー(1896-1948)は、1947年に発表した「ビンセント・ヴァン・ゴッホ 社会による自殺者」(鈴木創士訳)のなかで、「ヴァン・ゴッホは狂人ではない」と強く主張する。

人はヴァン・ゴッホの精神的健康について語ることができるが、その彼は全生涯のあいだにただ片方の手を焼かれただけであるし、それ以外には、あるとき左の耳を自分で切り落とす以上のことはやらなかった。(前掲書)

「片方の手を焼かれた」というのはゴッホ28歳(1881年)の出来事で、ゴッホは未亡人であるいとこ――ゴッホより7歳上で、さらに8歳の子どももいたにもかかわらず――に求愛して断られ、彼女の両親の前でランプの炎に手をかざし、「私が炎に手を置いていられる間、彼女に会わせてください。」と迫ったが断られたという出来事を指す。

ゴッホはその出来事のあった翌1882年から、本格的に、なおかつ猛烈な勢いで絵を描きだす。ゴッホがなぜ29歳にもなって絵を描きだしたのかの謎も、その「片方の手を焼かれた」出来事に秘められているのだろう。

「左の耳を自分で切り落と」したのは、画家ポール・ゴーギャン(1848-1903)と同居中の1888年12月23日に起きた事件だ。ゴーギャンはゴッホの勧めで、同年の10月23日から南フランスのアルルで共同生活を送っていた。ゴッホが切り落としたのは耳たぶで、ゴーギャン不在の時に切り落とされた。ゴッホは行きつけの娼家の娼婦に、『この品を大事に取っておいてくれ』と言って自分の耳を渡したということになっている。

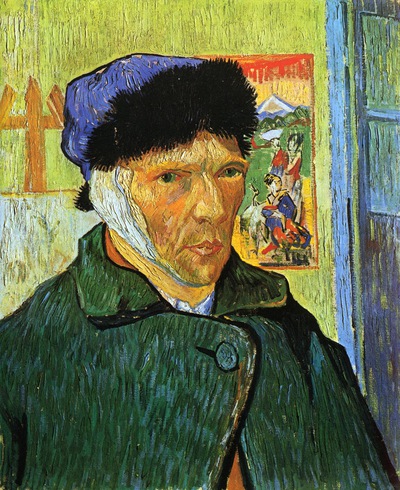

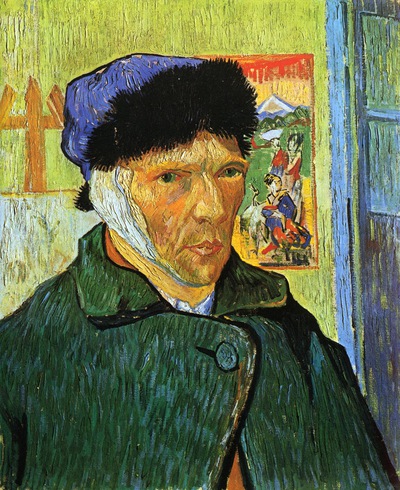

『耳に包帯をした自画像』(1889年)

耳たぶを切り落としてから、ゴッホは、念願であった星月夜と糸杉を描いている『星月夜』(1889)。過去に何度も書き続けた教会は、『オーヴェールの教会』(1890)に至って、初めて天に揺らぎ昇ろうとする。繰り返し描いた『種まく人(ミレーによる)』も、軽快に種を蒔く。オーヴェールの野を覆う麦も見事に実っている。『烏のいる麦畑』(1890)では、烏は取り入れを祝福する者たちだ。

『星月夜』(1889)

『オーヴェールの教会』(1890)

『種まく人(ミレーによる)』(1889)

『烏のいる麦畑』(1890)

ゴッホは精神的健康が危機的状況にあるときに、自分の思いが共有されると思われる女性に、自分の身体の一部を提供する。人間の哀しみに対するゴッホの共感の強度は並みはずれて高い。この共感が特定の対象の女性にゴッホを結びつけ、ゴッホは人間的な水準を超えた共感の思いを、対象となった女性に伝えることになる。

この並みはずれた共感の強度によって、ゴッホは絵を描き始めたといえるのではないだろうか。一度目の年上のいとこの未亡人のときには、ゴッホは猛烈な勢いで絵を描き始め、二度目の娼家の娼婦のときには、生涯に描くことを夢見ていたテーマを描くことに成功したのだと。