ゴッホは弟のテオから月150フランの仕送りを受けていたらしい。この額がどれくらいのものになるのか、正確なところはわからない。ゴッホが自分の耳を切り落とした――1889年当時の労働者の 1日の平均賃金が5フランくらいだったらしいから、労働者並みの生活ということになる。

ところで、『ゴッホの手紙』を読んでいると、ゴッホが浮世絵に夢中だったことがわかる。

日本の芸術を研究してみると、あきらかに賢者であり哲学者であり知者である人物に出会う。彼は歳月をどう過ごしているだろう。地球と月との距離を研究しているのか、いやそうではない。ビスマルクの政策を研究しているのか。いやそうでもない。彼はただ一茎の草の芽を研究しているのだ。

ところが、この草の芽が彼に、あらゆる植物を、つぎには季節を、田園の広々とした風景を、さらには動物を、人間の顔を描けるようにさせるのだ。こうして彼はその生涯を送るのだが、すべてを描きつくすには人生はあまりに短い。

いいかね、彼らみずからが花のように、自然の中に生きていくこんな素朴な日本人たちがわれわれに教えるものこそ、真の宗教とも言えるものではないだろうか。

日本の芸術を研究すれば、誰でももっと陽気にもっと幸福にならずにはいられないはずだ。われわれは因習的な世界で教育を受け仕事をしているけれども、もっと自然に帰らなければいけないのだ。

(硲伊之助訳『ゴッホの手紙 中』)

これは広重の『名所江戸百景』(1856-58年)への感想を述べた手紙の一文だ。広重の絵を模したゴッホの絵がある。広重の絵と並べてゴッホの絵を鑑賞してみよう。まずは模写のもとになった広重だ。

ゴッホは、「すべてを描きつくすには人生はあまりに短い」と嘆くが、それは『名所江戸百景』が広重の生涯の最後を飾るシリーズだったからだろう。寿命で広重の画業が中断されるのが惜しいのだ。絵は『名所江戸百景』118枚中の30番目「亀戸梅屋敷」だ。

広重画『名所江戸百景――亀戸梅屋敷』1857年、ホノルル美術館

ゴッホの模写はパリ時代に描かれた次の絵で、『日本趣味 梅の花』(1887年)というタイトルだ。

ゴッホ作『日本趣味 梅の花』1887年、ゴッホ美術館

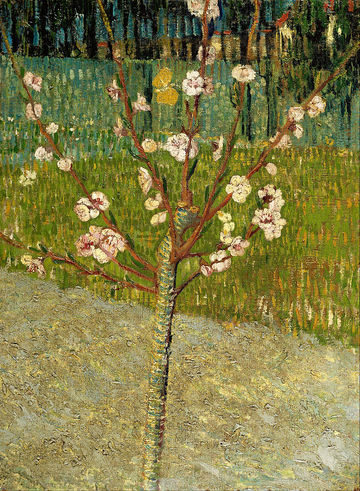

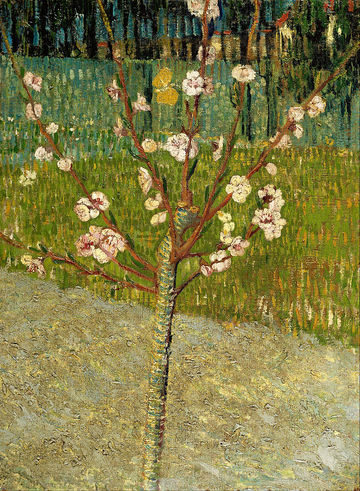

このような浮世絵に対するリスペクトが、次のような一茎の花の芽の研究に向かわせるのだろう。アルルで描いた『花咲くアーモンドの木』(1888年)だ。

ゴッホ作『花咲くアーモンドの木』1888年、ゴッホ美術館

「みずからが花のように、自然の中に生きていく」ことに憧れたゴッホは、そのような生き方こそが「真の宗教とも言えるものではないだろうか」と問う。その問いが『ひまわり』(1888年)に結実するのだといえる。『ひまわり』がなぜ宗教画だといえるのか?ゴッホはひまわりに託して自分を描き、自然の中で生きる自己を描いたのだ。

近代以前の社会――近代ヨーロッパ以外の社会と近代化以前の社会――に、自然と対峙する自我は成立しえない。広重にとって自然の中で生きることは、それこそ自然なことだった。しかし近代的自我を確立したゴッホが自我を自然に結びつけるには、自己を超越的な存在とし、その上で自然と一体化する必要があった。自己にせよ他者にせよ、超越的な存在を招き入れたからには、宗教的にならざるを得ない。つまり、『ひまわり』は宗教画にならざるを得ない作品だったということである。

ゴッホ作『12本のひまわり』1888年、ノイエ・ピナコテーク(ミュンヘン)

ところがゴッホが熱愛した浮世絵は、その当時のヨーロッパでは、二三百円くらいで売買される廉価品だったらしい。(続く)